二階定数係数線形同次微分方程式#

二階線形微分方程式#

二階線形微分方程式 は以下のように2階の導関数を持つ微分方程式である.

ここで,\(p(x)\),\(q(x)\),\(g(x)\)は\(x\)の関数である.一階の線形微分方程式で扱ったように,\(g(x)\)が恒等的に0であるときは二階線形同次微分方程式と呼ばれ,0でないときは二階線形非同次微分方程式と呼ばれる.

二階線形同次微分方程式#

前述したように二階線形同次微分方程式は以下の形で表される微分方程式である.

ここで,\(p(x),q(x),g(x)\)は\(x\)の関数である.同次微分方程式であるので右辺が0であることを確認されたい.

解法#

二階線形同次微分方程式には2つの一次独立な 基本解 \(y_1,y_2\)が存在し,これらを重ね合わせた一般解 \(y\) は以下のようになることが知られている.

\(C_1,C_2\)は積分定数であり,この一般解は基本解 \(y_1,y_2\) の線型結合であることがわかる.これは微分方程式の線形性から得られる性質(重ね合わせの原理)である.

しかしながら,このような基本解は一般的に求めることができない.ここでは,\(p(x),q(x)\)が定数であるときの二階定数係数線形微分方程式についてのみ紹介する.

重ね合わせの原理の証明

表記を簡略化するために,\(\frac{d^2y}{dx^2} = y''\),\(\frac{dy}{dx}=y'\) とすると,二階線形同次微分方程式は

と書ける.ここで,この微分方程式の解空間を

とする.この \(V\) に含まれる二つの関数 \(y_1, y_2\) と \(k \in \mathbb{R}\) について,

の \(u, v\) が \(V\) に含まれることを証明する.

まず,\(y_1, y_2\) はともに微分方程式の解であるので,

である.両辺を足すと

ここで,\(u=y_1 + y_2\) より,

ゆえに,\(u\) もまた微分方程式の解となるので \(u \in V\) である.

続いて,任意定数 \(k \in \mathbb{R}\) 倍すると,

ここで,\(v = ky_1\) より,

ゆえに,\(v\) もまた微分方程式の解となるので \(v \in V\) である.したがって,重ね合わせの原理が示せる.

微分方程式の解と線形空間

微分方程式の解空間

は前述の関数の和とスカラー倍に関して閉じており,線形空間(ベクトル空間)である.これは解の和とスカラー倍の性質から示される.

さらに,微分方程式の解空間が線形空間であることを考えると

解の線形独立性,つまり,\(y_1, y_2\) が線形独立なら 基底 となる

解空間の基底と次元,つまり,\(y=C_1y_1 + C_2y_2\) を考えると2次元の線形空間 を定義することができ,一般解の表現

は,線形代数の視点でみると,線形空間 \(V\) の基底 \(y_1, y_2\) による任意の元の表現に対応する.

2つの関数 \(y_1(x), y_2(x)\) の線形独立性を調べるためは,ロンスキー行列式 と呼ばれる行列式を用いる方法がある.

ロンスキー行列式は以下のように定義される

ここで,\(W(x) \equiv 0\) なら,\(y_1, y_2\) は線形従属であり,\(W(x_0) \neq 0\) なら,\(y_1, y_2\) はその区間で線形独立であるといえる.そして,線形独立であるならば,\(y_1, y_2\) は解空間の基底となり,これを 基本解 という.

関数の線形独立

関数 \(y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\) が定義域 \(I\) 上で 線形独立 であるとは

を満たす係数 \(C_1, \dots, C_n\) に対して、

のみが成り立つ場合をいう.

二階定数係数線形同次微分方程式#

各導関数が定数係数を持つ場合の 二階定数係数線形同次微分方程式 は次の形式で書かれる微分方程式である.

ただし,\(a,b\)は定数である.

解法#

この微分方程式の解は特性方程式と呼ばれる形から求める.具体的に,一階の線形同次微分方程式の一般解が \(y(x)= C e^{-\int p(x) dx}\) であったことから,二階の微分方程式の階も似た解の形を持つと考える.そこで,以下のように解を

と仮定する.では,このように仮定したとき,どのような \(\lambda\) であれば微分方程式の解になるかを考える.そのために,この仮定の解を与えられた二階定数係数線形同次微分方程式へ代入する

以上の方程式が得られ,\(e^{\lambda x} \neq 0\) よりこの等式が満たされる条件は以下となる.

この二次方程式は 特性方程式 と呼ばれ,この方程式を満たすような \(\lambda\) を考えれば良い.つまり,二次方程式の解で学んだように,二階定数係数線形同次微分方程式の一般解は上記の二次方程式の判別式,

で判別することができる.では,場合分けを行う.

\(D=a^2 - 4b > 0\)

このとき,特性方程式は二つの異なる実根 \(\lambda_{\alpha}, \lambda_{\beta}\) を持ち,その一般解は以下となる.

\(D=a^2 - 4b = 0\)

このとき,特性方程式は重根 \(\lambda_{\alpha} = \lambda_{\beta} = \frac{-a}{2}\)を持ち,その一般解は以下となる.

\(D=a^2 - 4b < 0\)

このとき,特性方程式は複素共役な解 \(\lambda_{\alpha}=p+qi, \lambda_{\beta}=p-qi\) を持ち,その一般解は以下となる.

このとき,\(C_1,C_2\)は積分定数であり,\(i\) は虚数単位,\(p,q\)は0以外の実数である.

基本解と特性方程式

前述したように,微分方程式の解空間は線形空間であり,基本解(基底)を求めることでその解空間全体を表現することができる.基本解は無数にあるので一意に定まるものではなく,線形独立な2つの解が与えられれば,それらは基底となる.二階定数係数線形同次微分方程式では,基本解となるよう,つまりは線形独立となるように解を仮定している.

また,1階線形非同次微分方程式 \(y' + p(x)y = q(x)\) の解法において現れる定数変化法の仮定

も,まず対応する同次方程式の解 \(y(x) = e^{-\int p(x)\,dx}\) を基本解として得た上で,その係数を定数から関数へと変化させることで非同次項に対応しようとする手法である.したがって,定数変化法においても,まず基本解を用意することが前提となっており,その解が零でないことや線形独立性を満たすことが重要となる.

具体例(二つの異なる実根の場合)#

では,次の同次微分方程式を解いてみよう.

解答はクリックで確認できる.

与えられた二階微分方程式の一般解を \(y=e^{\lambda x}\) とおく.特性方程式を考えると,

以上の方程式が得られ,\(e^{\lambda x} \neq 0\) よりこの等式が満たされる条件は以下となる.

この方程式を \(\lambda\) について解くと,

より,

であり,特性方程式は二つの異なる解を持つので,一般解は

となる.

具体例(重根の場合)#

では,次の同次微分方程式を解いてみよう.

解答はクリックで確認できる.

与えられた微分方程式について,一般解を \(y=e^{\lambda x}\) としたときの特性方程式を考える.特性方程式は,

より,

の重根であった.したがって一般解は以下となる.

具体例(複素共役な解の場合)#

では,次の同次微分方程式を解いてみよう.

解答はクリックで確認できる.

与えられた微分方程式について,一般解を \(y=e^{\lambda x}\) としたときの特性方程式を考える.特性方程式は,

より,

であり共役な複素数解を持つ.したがって一般解は以下となる.

Pythonによる実装#

では,具体例(二つの異なる実根の場合)をsympyで解く.

from sympy import symbols, Eq, Derivative, Function, dsolve

# 変数と未知関数の定義

x = symbols('x')

y = Function('y')(x)

# dy/dxの定義

dy = Derivative(y, x)

dy2 = Derivative(y, x, 2)

# 微分方程式の定義

eq = Eq(dy2 + 3*dy + 2*y, 0)

# 微分方程式を解く

y_ = dsolve(eq, y)

y_

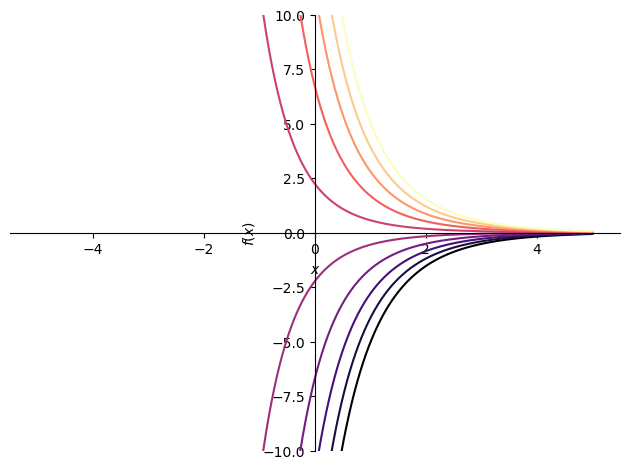

これをプロットしてみる.ただし,\(C_1 = C_2\) として値を代入している.

import numpy as np

from sympy import plotting

import matplotlib.pyplot as plt

N = 10

eqs = []

for c in np.linspace(-10, 10, N):

eqs.append(y_.rhs.subs(symbols('C1'), c).subs(symbols('C2'), c))

p = plotting.plot(*eqs, (x, -5, 5), ylim=(-10, 10), show=False)

cm = plt.get_cmap('magma', N)

for i in range(N):

p[i].line_color = cm(i)

p.show()

Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.

Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.